2025年8月31日

赤ちゃんのおむつ替えをしたとき、「あれ?おしりが赤くなっている…」と気づいたことはありませんか?これは「おむつかぶれ」かもしれません。

赤ちゃんの皮膚はとてもデリケートで、ちょっとした刺激でもトラブルが起きやすいものです。特におむつの当たる部分は、おしっこやうんちによる刺激を受けやすく、湿気もこもりやすい環境にあります。

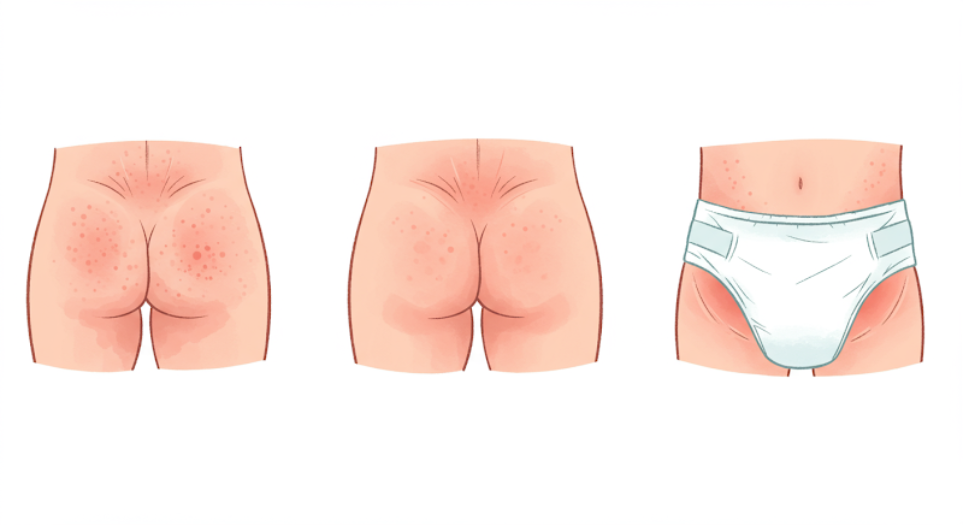

おむつかぶれは医学的には「おむつ皮膚炎」と呼ばれる皮膚トラブルです。おむつで覆われている部分の皮膚に起きる炎症で、一般的に「おむつかぶれ」と呼ばれています。

具体的には、おしり・陰部・太ももの付け根などに赤みやブツブツ、ただれが見られる状態を指します。症状が軽いうちはうっすらと赤い程度ですが、悪化すると痛みを伴うこともあります。

おむつかぶれの主な原因はいくつかあります。代表的なものを見ていきましょう。

1. おしっこ・うんちによる刺激

排泄物に含まれるアンモニアや酵素が、皮膚のバリアを壊してしまうので、特に、うんちの回数が多い時期や、下痢気味のときは要注意です。

おしっこは体内の老廃物を含んでいるため、肌につくと刺激になります。さらに、おしっこは時間が経つとアルカリ性になるため、皮膚にダメージを与えやすくなります。

2. ムレと摩擦

おむつの中は、常に湿気が高い状態です。汗や排泄物でムレると、皮膚がふやけて刺激に弱くなります。

ふやけた皮膚は、ちょっとした摩擦でも傷つきやすくなります。赤ちゃんが動くたびにおむつと皮膚がこすれることで、炎症が起こりやすくなるのです。

3. 拭きすぎ・洗いすぎによる刺激

「清潔にしなきゃ」と思って、ゴシゴシこすってしまうと逆効果です。皮膚が傷ついて、かぶれを悪化させてしまうことがあります。

赤ちゃんの皮膚は大人の半分ほどの厚さしかなく、バリア機能も未熟です。優しく扱うことが大切なのです。

4. 離乳食スタート後の便性変化

離乳食が始まると、便の成分が変わり、酸性に傾いて肌への刺激が強くなることがあります。特に初期のころは頻繁にうんちが出るため注意が必要です。

おむつかぶれの正しい治し方・ケア方法

「おむつかぶれかな?」と思ったら、以下のケアを実践してみましょう。日々の適切なケアで、多くの場合は改善が期待できます。

赤ちゃんの肌トラブルは早めの対応が大切です。症状が軽いうちに適切なケアを行うことで、悪化を防ぎ、赤ちゃんの不快感を軽減することができます。

1. こまめなおむつ交換

おしっこやうんちをしたら、できるだけ早く交換することが大切です。長時間おむつが濡れたままだと、炎症が悪化します。

特に下痢の時は、便に含まれる消化酵素が皮膚を刺激するため、より頻繁な交換が必要です。赤ちゃんの様子をよく観察して、おむつが濡れたらすぐに交換する習慣をつけましょう。

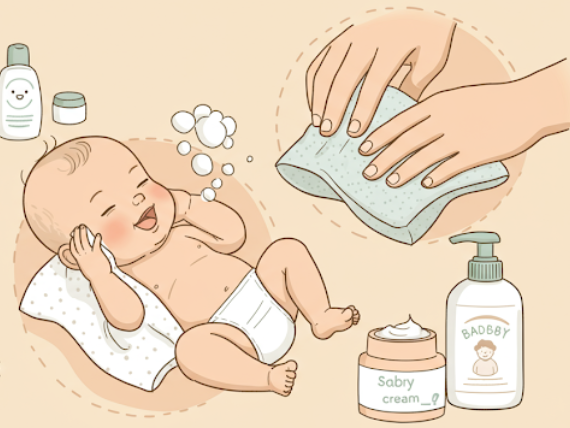

2. やさしく洗う・拭く

おしりふきを使う場合は、アルコールフリー・無香料のものを選びましょう。可能であれば、ぬるま湯で洗い流すのがおすすめです。

ゴシゴシこするのではなく、やさしく押さえるように拭きましょう。特に炎症がある部分は、水で濡らしたコットンやガーゼで優しく押し拭きするとよいでしょう。

3. 保湿と保護

清潔にした後は、ワセリンや亜鉛華軟膏などを厚めに塗って皮膚を保護しましょう。これらは皮膚のバリアとなり、排泄物による刺激から肌を守ってくれます。

薬局で購入できる市販薬もありますが、悪化している場合は自己判断は避け、医療機関を受診してください。

こんなときは皮膚科へ!受診の目安

おむつかぶれには、ただの炎症だけでなく、「カンジダ」というカビが原因の皮膚炎が隠れている場合もあります。

次のような症状がある場合は、早めに皮膚科を受診しましょう。適切な治療で赤ちゃんの不快感を早く和らげることができます。

1. 受診が必要なサイン

赤みが治らず、ブツブツが広がっている場合は受診しましょう。通常のケアを続けても1週間以上改善が見られない場合も、専門医の診察が必要です。

ジュクジュクしていて黄色いかさぶたができている場合は、細菌感染が疑われます。市販のクリームで良くならない場合も、早めに皮膚科を受診することをお勧めします。

2. カンジダ皮膚炎の特徴

カンジダ皮膚炎は、赤い発疹の周りに小さな赤いブツブツ(衛星病変)が見られるのが特徴です。皮膚のしわの間にできていることが多いです。

カンジダ皮膚炎は、抗真菌薬で治療が必要です。通常のスキンケアでは改善しません。適切な診断と治療が必要なので、このような症状が見られたら皮膚科を受診してください。

3. 皮膚科での治療

皮膚科では、症状に応じて適切な薬を処方します。炎症が強い場合は弱いステロイド外用薬、カンジダ感染がある場合は抗真菌薬を使用します。

医師の指示に従って薬を使用することで、早期に改善することが期待できます。自己判断での市販薬の長期使用は避け、症状が改善しない場合は専門医に相談しましょう。

おむつかぶれの予防法〜皮膚科医からのアドバイス

おむつかぶれは、日常的なケアで予防できることが多いです。赤ちゃんの肌を守るために、日々できる工夫を紹介します。

予防は治療よりも大切です。特に赤ちゃんの肌トラブルは、一度発症すると不快感を伴い、治るまでに時間がかかることもあります。日頃からの適切なケアで、おむつかぶれを予防しましょう。

1. 清潔と乾燥を保つ

おむつが濡れたらすぐに交換することが基本です。特に就寝中も含め、長時間同じおむつを使用することは避けましょう。

おむつ替えの際は、ぬるま湯でやさしく洗い流し、しっかり乾かしてから新しいおむつを装着します。特に皮膚のしわの間は湿気がたまりやすいので、しっかり乾かすことが大切です。

2. 保護クリームの活用

おむつかぶれを繰り返す赤ちゃんには、予防的にワセリンや亜鉛華軟膏などの保護クリームを塗っておくと効果的です。特にうんちをした後は、必ず保護クリームを塗り直しましょう。

保護クリームは皮膚と排泄物の間のバリアとなり、刺激から肌を守ってくれます。塗る際は、清潔な指やコットンを使い、優しく塗りましょう。

3. おむつの選択と装着方法

おむつは赤ちゃんの体型に合ったサイズを選びましょう。小さすぎると摩擦が増え、大きすぎると漏れやすくなります。

また、おむつをきつく締めすぎないようにしましょう。通気性を確保するため、指が1〜2本入る程度の余裕を持たせるのがおすすめです。

4. 入浴方法の工夫

入浴の際は、刺激の少ない石鹸を使い、ゴシゴシこすらないようにしましょう。特に炎症がある場合は、石鹸を使わずにぬるま湯だけで優しく洗うのも一つの方法です。

入浴後は、タオルで優しく押さえるように水分を拭き取り、しっかり乾かしてからおむつを装着します。

よくある質問(Q&A)

おむつかぶれに関して、保護者の方からよく質問される内容をまとめました。日々の育児の参考にしてください。

適切な知識を持つことで、おむつかぶれへの対応がスムーズになります。わからないことがあれば、遠慮なく皮膚科医に相談してください。

Q1. おむつかぶれ用の市販薬は使ってもいいですか?

軽い症状なら市販の亜鉛華軟膏やワセリン、ベビー用保護クリームで対応可能です。これらは皮膚を保護し、湿気から守る効果があります。

ただし、治らない場合や悪化する場合は自己判断せず皮膚科を受診しましょう。特に1週間以上改善が見られない場合や、症状が広がっている場合は専門医の診察が必要です。

Q2. おむつかぶれとアレルギーの違いは?

おむつかぶれは主に排泄物の刺激やムレが原因ですが、アレルギー(接触性皮膚炎)はおむつの素材や洗剤、クリームの成分が原因になることがあります。

アレルギーによる皮膚炎は、おむつの当たる部分全体に均一に発生することが多く、おむつを替えても改善しにくいという特徴があります。判断が難しい場合は、皮膚科医に相談することをお勧めします。

Q3. 布おむつと紙おむつ、どちらがおむつかぶれになりにくいですか?

どちらが優れているかは一概には言えません。紙おむつは吸収力に優れ、表面が乾きやすいという利点がありますが、通気性は布おむつの方が良い場合があります。

大切なのは、どちらを使うにしても、こまめに交換することです。赤ちゃんの肌の状態に合わせて、適したものを選びましょう。

Q4. 下痢のときのおむつかぶれ対策は?

下痢の際は特に注意が必要です。便に含まれる消化酵素が皮膚を強く刺激するため、通常よりも頻繁におむつを交換しましょう。

可能であれば、おしり拭きではなくシャワーで優しく洗い流し、しっかり保護クリームを塗ることをお勧めします。下痢が続く場合は、小児科も受診しましょう。

まとめ〜赤ちゃんの肌を守るために

おむつかぶれは、日常的なケアで予防・改善できることが多い皮膚トラブルです。こまめなおむつ交換、優しい洗浄、保護クリームの使用が基本的なケアとなります。

症状が改善しない場合や悪化する場合は、自己判断せず皮膚科を受診しましょう。特にカンジダ皮膚炎は専門的な治療が必要です。

赤ちゃんの肌は非常にデリケートです。日々の丁寧なケアで、健やかな肌を守りましょう。皮膚トラブルが気になる場合は、お気軽に皮膚科を受診してください。

当院では、赤ちゃんの皮膚トラブルに対して、専門的な知識と経験に基づいた診療を行っています。おむつかぶれをはじめとする皮膚のお悩みがありましたら、ぜひ駒沢自由通り皮膚科にご相談ください。

監修:白石 英馨(しらいし ひでか)

駒沢自由通り皮膚科 院長・日本皮膚科学会認定 皮膚科専門医

東京慈恵会医科大学医学部卒業後、同大学附属病院や関連病院にて皮膚科診療に従事。アトピー性皮膚炎やニキビといった一般皮膚疾患から、ホクロ・イボの外科的治療、美容皮膚科領域まで幅広く経験を積む。

2025年3月、世田谷・駒沢に「駒沢自由通り皮膚科」を開院。小さなお子さまからご高齢の方まで、地域に根ざした“かかりつけ皮膚科”として丁寧でわかりやすい診療を心がけている。

- 所属学会:日本皮膚科学会、日本美容皮膚科学会 ほか

- 専門分野:皮膚科一般、小児皮膚科、美容皮膚科、日帰り皮膚外科手術