2025年8月31日

皮膚の下にしこりを感じたことはありませんか?それは「粉瘤(ふんりゅう)」かもしれません。粉瘤は「アテローマ」「アテローム」とも呼ばれる良性の腫瘍です。

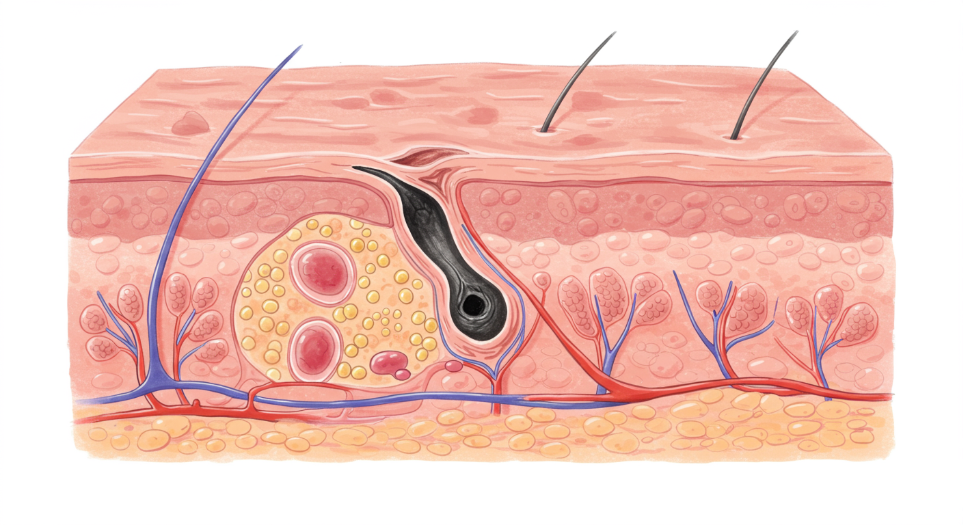

皮膚の下に袋状の構造ができ、その中に皮脂や角質が溜まっていくことで形成されます。見た目は皮膚の下にできるしこりのようで、多くの場合、中央に黒い毛穴のような開口部が見られます。

触った感触はゴム栓のような弾力があり、時に強い臭いを発することがあります。粉瘤の本体は「袋状の膜」で、治療の際にはこの膜をしっかり取り除かないと再発することがあるのです。

自然に治ることはなく、時間と共に徐々に大きくなっていくため、適切な治療が必要です。幸いなことに、治療は保険適用で受けられます。

粉瘤はなぜできる?原因と好発部位

粉瘤は、皮膚の成分(角質など)が毛穴の内部に入り込むことで形成されます。皮膚のターンオーバーを繰り返しながら袋状の膜を形成し、その中に垢が溜まっていくのです。

中には粉瘤を「脂肪の塊」と勘違いされる方もいますが、実際の中身は垢で、悪臭を伴うこともあります。また、ご自身で無理に絞ると、膜が周囲の正常組織と癒着してしまい、治療が難しくなる場合もあるので注意が必要です。

粉瘤は、幼児には見られませんが、それ以外の年齢の方であれば、頭の先から足の裏まで全身のどこにでもできる可能性があります。特によく見られる場所としては、耳の裏・脇の下・背中・おしりなどがあります。

特定の場所に偏るわけではありませんが、皮脂分泌の多い部位や摩擦の多い部位にできやすい傾向にあります。

なぜ粉瘤ができるのか直接的な原因は完全には解明されていません。あちこちにできるわけではなく、ポツッと1ヵ所だけできることが多いのです。また、外傷やウイルスの感染、さらに毛詰まりなどで起こることもあります。

粉瘤の見分け方と放置するリスク

粉瘤は、にきびやその他の皮膚の症状と間違えやすいものです。しかし、それらとは異なる特徴があります。

粉瘤は皮膚の表面、浅い層にできます。全体的に青黒く見えるケースが多く、触った感触は硬くしこりがあるように感じます。皮膚の上の黒い点は、開口部を塞いだ皮脂が酸化してできたものです。

ただし、脇や首筋など、汗腺や毛根部分の表皮細胞によってできた粉瘤には黒い点ができない場合があります。

一方、にきびは毛穴に皮脂が詰まって炎症を起こしたものです。初期状態では白い突起状に見えることが多く、にきびが進行すると黒・赤・黄・紫の順に見た目が変化していきます。

また、脂肪腫は粉瘤とは逆に皮膚の深い層にできます。皮膚の色は常色で扁平に隆起していることが多く、ゴムのような柔らかさがあります。

粉瘤を放置しても自然に治ることはありません。原因もわかっていないため、皮膚を清潔に保つ以外にこれといった予防法も存在しません。

良性といえども放置するリスクがあります。粉瘤には小さな穴が空いているので、そこに細菌が入り込むことで感染症を引き起こすことがあるのです。感染から炎症を起こしてしまうと、「炎症性粉瘤」となり、痛みや熱、さらに赤みなどを発症します。

こうなると、膿みを出すための排膿手術が必要になる場合もあります。自分で粉瘤を潰すことは避けましょう。潰すことでさらに開口部を広げ、そこから細菌が入り込むリスクが高まります。

駒沢自由通り皮膚科の粉瘤治療の特徴

駒沢自由通り皮膚科では、粉瘤の治療に力を入れています。2025年5月には「東京都で粉瘤治療でおすすめの医院」として紹介されました。

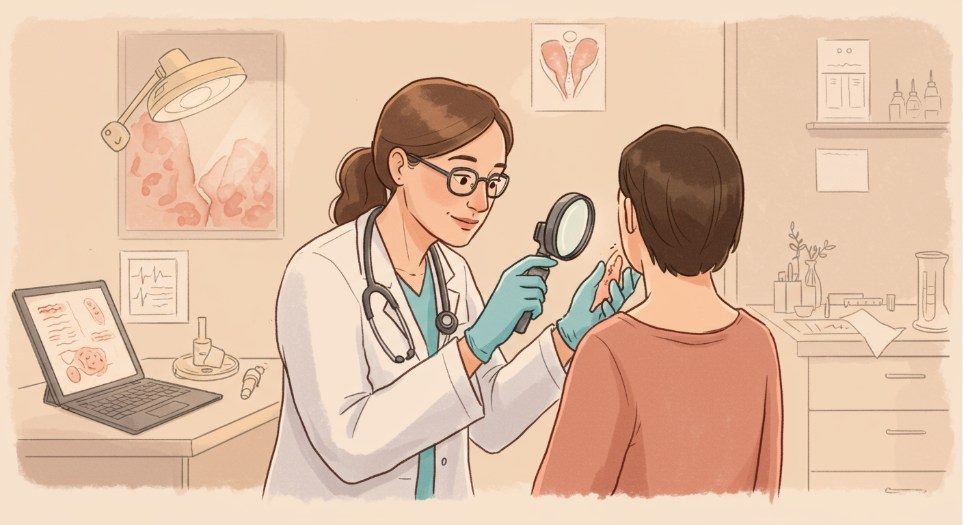

当院の粉瘤治療の特徴は、皮膚科専門医による確かな診断と、患者さん一人ひとりの状態に合わせた治療計画にあります。

私は虎の門病院で研鑽を積み、皮膚外科手術の技術を磨いてきました。粉瘤のような良性腫瘍から、必要に応じてより専門的な治療が必要な場合には、虎の門病院や都内大学病院への紹介も行っています。

当院では、粉瘤の手術を日帰りで行っています。局所麻酔を用いるため、痛みを最小限に抑えながら手術を受けることができます。

施術時間は粉瘤の大きさや状態によって異なりますが、多くの場合15〜30分程度で終了し、1週間後に抜糸となります。患者さんの負担を最小限に抑えながら、確実に粉瘤を取り除くことを心がけています。

どうですか?粉瘤でお悩みなら、まずは診察を受けてみませんか?

粉瘤の日帰り手術の種類と流れ

粉瘤の治療方法は主に手術です。当院では患者さんの状態に応じて、適切な手術方法を選択しています。

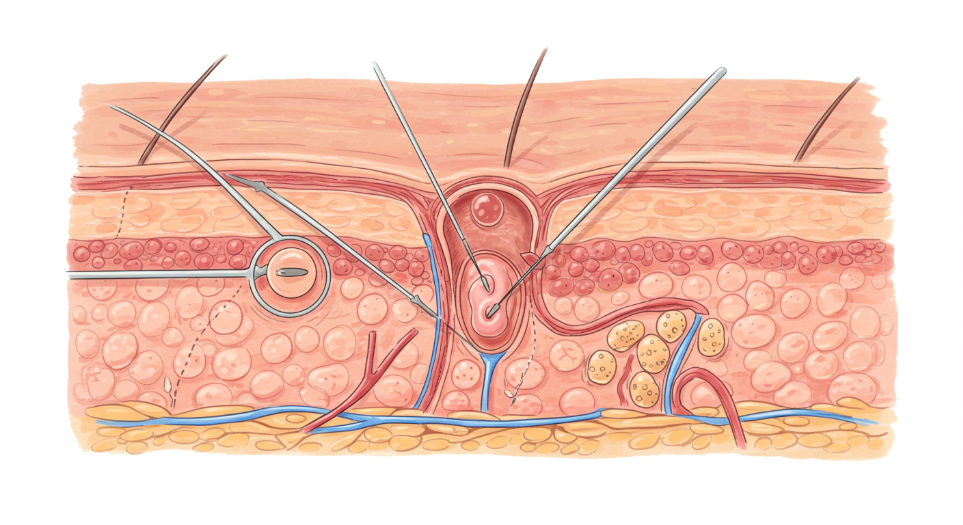

粉瘤の手術方法は、大きく分けて「くり抜き法(へそ抜き法)」と「切除法」の2種類があります。それぞれの特徴と流れをご説明します。

くり抜き法(へそ抜き法)

炎症を起こしたことがない粉瘤に対して行う方法です。粉瘤と周囲の正常組織との癒着がないため、小さな切開で手術することが可能です。

まず局所麻酔を行い、痛みを感じないようにします。粉瘤の皮膚表面にある小さな凹み(開口部)を含めるように、直径2〜5mmの丸型のメス(パンチ)で小さく皮膚を切り取ります。

次に中身の垢を袋ごと除去し、内部を洗って、手術用の糸で縫合をしてガーゼ保護をして手術を終了します。くり抜いた小さい手術創は1週間ほどで抜糸となります。

手術跡が目立たなくなるまで約6ヶ月ほどかかるので、この期間は日焼けをしないように遮光することが大切です。日焼けを避けることで傷跡が目立ちにくくなります。

切除法

炎症を起こしたことのある粉瘤や、直径2〜3cmを超える大きさの粉瘤は切除法の適応となります。

過去に痛みや痒み、赤みがあったり、自分で潰したりしたことのある粉瘤は、粉瘤と周囲の正常組織との間に癒着が生じています。そのため、くり抜き法ではなく切除法が必要になるのです。

切除法では、局所麻酔後に紡錘形にメスで皮膚を切り、袋ごと粉瘤を除去します。その後、真皮と表皮を手術用の糸で縫合します。

1週間前後で抜糸となり、それまでは手術創を泡石鹸で撫でるように洗浄しガーゼ保護をする処置を1日1回行なっていただきます。

傷痕のサイズはくり抜き法よりは長くなりますが、一本の線状に治るため目立ちにくく、生傷も早く治ります。手術痕が目立たなくなるまでの期間はくり抜き法と同様、約6ヶ月ほどかかります。

炎症性粉瘤の治療と注意点

粉瘤に炎症が起きると、赤く腫れて痛みを伴う「炎症性粉瘤」となります。この状態では手術はおすすめしません。

なぜなら、炎症が起きている時は粉瘤の膜と正常組織との境がはっきりしなくなるため、粉瘤の本体の膜を取り残して再発する可能性が高くなるからです。

また、炎症物質が周囲に及んでいるため傷が開きやすくなることや、手術跡が大きくなることも理由の一つです。

炎症性粉瘤の場合は、まず炎症を抑える治療を行います。抗生物質の内服や外用薬を使用し、必要に応じて切開して膿を出す排膿処置を行うこともあります。

炎症が落ち着いてから、通常は2ヶ月以降に切除手術を行うのが一般的です。もしくは、炎症が起きる前に切除することがおすすめです。

粉瘤に関して不安なことがあれば、いつでもご相談ください。

粉瘤手術後の生活と傷跡ケア

粉瘤の手術後は、適切なケアを行うことで傷跡を目立ちにくくし、早期回復につなげることができます。手術後の生活と傷跡ケアについてご説明します。

日常生活の制限 手術直後の注意点

手術後の日常生活については、手術の大きさや部位によって異なります。一般的には、デスクワークなどの軽作業は当日から可能ですが、激しい運動は避けてください。手術部位に負担がかかる動作や激しい運動は、抜糸までの間は避けるようにしましょう。シャワーや入浴は医師の指示に従いましょう。手術部位に痛みがある場合は、処方された鎮痛薬を服用してください。腫れや出血が著しい場合は、すぐに当院にご連絡ください。

傷跡ケアの方法

抜糸後は傷跡のケアが重要です。傷跡を目立ちにくくするためには、以下のポイントに注意しましょう。

新しい傷跡は摩擦に非常に敏感です。創部に摩擦がかかることでケロイドや肥厚性瘢痕ができることがあるので、テープなどで創部を保護しておくとよいでしょう。また、日焼けすると炎症後色素沈着を起こし、傷跡が目立ちやすくなるので。外出時は日焼け止めを塗るか、手術部位を覆うようにしましょう。

傷跡のケアは6ヶ月程度続けることが理想的です。この期間をしっかりケアすることで、傷跡は徐々に目立たなくなっていきます。

皆さんは傷跡ケアをどのように行っていますか?

駒沢自由通り皮膚科での粉瘤治療の流れ

当院での粉瘤治療の流れをご説明します。安心して治療を受けていただけるよう、一つひとつのステップを丁寧に進めていきます。

初診時の診察

まずは診察を受けていただき、しこりが粉瘤かどうかを確認します。問診と視診、触診を行い、必要に応じて超音波検査などで詳しく調べることもあります。

粉瘤と診断されたら、大きさや状態、炎症の有無などを確認し、最適な治療法をご提案します。くり抜き法が適しているのか、切除法が必要なのか、あるいは炎症がある場合はまず炎症を抑える治療が必要なのかを説明します。

手術の予約と準備

治療方針が決まったら、手術の日程を調整します。当院では患者さんのご都合に合わせて、平日の月・火・木・金曜日の診療時間内に手術を行っています。手術前には、服用中のお薬(特に血液をサラサラにするお薬)の確認や、必要に応じて血液検査を行うこともあります。手術当日は、動きやすく楽な服装でお越しください。

手術当日の流れ

手術当日は、体調に問題がなければ、予約時間に手術室に移動して手術を行います。局所麻酔を行うため、注射の痛みを感じることがありますが、麻酔が効いた後は痛みを感じることなく手術を受けることができます。手術時間は通常15〜30分程度です。

手術後は、傷口をガーゼで保護します。医師から傷口のケア方法や注意点について説明を受け、必要に応じて痛み止めや抗生物質などのお薬が処方されます。

術後の経過観察と抜糸

手術後は、傷口の状態を確認するために1〜2回の通院が必要です。抜糸は手術から約1週間後に行います。抜糸後も傷跡のケアについて説明し、必要に応じて保湿剤などをご案内します。

当院では、患者さんが安心して治療を受けられるよう、丁寧な説明と細やかなケアを心がけています。粉瘤でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

粉瘤治療のよくある質問と回答

粉瘤治療について、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。治療を検討されている方の参考になれば幸いです。

粉瘤の手術は痛いですか?

手術は局所麻酔を行いますので、麻酔が効いている間は痛みをほとんど感じません。麻酔の注射時に一時的な痛みを感じることがありますが、当院では細い針を使用し、痛みを最小限に抑える工夫をしています。

手術後は麻酔が切れてくると、多少の痛みや違和感を感じることがありますが、処方された鎮痛薬で対応できる程度です。痛みに不安がある方は、事前に医師にご相談ください。

手術の費用はどのくらいかかりますか?

粉瘤の手術は保険適用となりますので、健康保険を使って治療を受けることができます。費用は粉瘤の大きさや手術方法、患者さんの保険の種類によって異なりますが、一般的な3割負担の方で5,000円〜15,000円程度です。

詳細な費用については、診察時に粉瘤の状態を確認した上でご案内いたします。

手術後はすぐに日常生活に戻れますか?

手術の大きさや部位によって異なりますが、基本的には手術当日から通常の日常生活やデスクワークなどの軽作業は可能です。ただし、手術部位に負担がかかる動作や激しい運動は、抜糸までの間は避けるようにしましょう。

具体的な制限については、手術後に医師から説明があります。不安な点があれば、遠慮なくお尋ねください。

手術跡は目立ちますか?

手術方法や粉瘤の大きさ、部位によって異なります。くり抜き法では小さな円形の傷跡が、切除法では線状の傷跡が残りますが、時間の経過とともに徐々に目立たなくなっていきます。

傷跡を目立ちにくくするためには、術後の摩擦対策や日焼け対策が重要です。当院では術後のケア方法についても丁寧に説明しています。

粉瘤は再発することがありますか?

適切な手術で粉瘤の袋(被膜)を完全に取り除くことができれば、再発の可能性は低くなります。ただし、炎症がある状態で手術を行ったり、袋の一部が残ってしまったりした場合には再発することがあります。

当院では再発を防ぐため、粉瘤の状態に合わせた適切な手術方法を選択し、袋を完全に取り除くことを心がけています。

まとめ:安心して受けられる粉瘤治療

粉瘤は良性の腫瘍ですが、放置すると大きくなったり炎症を起こしたりすることがあります。適切な治療を受けることで、安心して日常生活を送ることができます。

駒沢自由通り皮膚科では、皮膚科専門医による確かな診断と、患者さん一人ひとりの状態に合わせた治療を提供しています。痛みを最小限に抑えた日帰り手術で、負担の少ない治療を心がけています。

粉瘤の治療は、早期に行うことで手術も比較的簡単になり、炎症を起こすリスクも減らすことができます。皮膚のしこりや腫れが気になる方は、早めに受診することをおすすめします。

当院は駒澤大学駅から徒歩2分という好立地にあり、土曜日も診療を行っています。皮膚のお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

詳しい情報や診療時間については、駒沢自由通り皮膚科の公式サイトをご覧ください。皆様のご来院を心よりお待ちしております。

監修:白石 英馨(しらいし ひでか)

駒沢自由通り皮膚科 院長・日本皮膚科学会認定 皮膚科専門医

東京慈恵会医科大学医学部卒業後、同大学附属病院や関連病院にて皮膚科診療に従事。アトピー性皮膚炎やニキビといった一般皮膚疾患から、ホクロ・イボの外科的治療、美容皮膚科領域まで幅広く経験を積む。

2025年3月、世田谷・駒沢に「駒沢自由通り皮膚科」を開院。小さなお子さまからご高齢の方まで、地域に根ざした“かかりつけ皮膚科”として丁寧でわかりやすい診療を心がけている。

- 所属学会:日本皮膚科学会、日本美容皮膚科学会 ほか

- 専門分野:皮膚科一般、小児皮膚科、美容皮膚科、日帰り皮膚外科手術